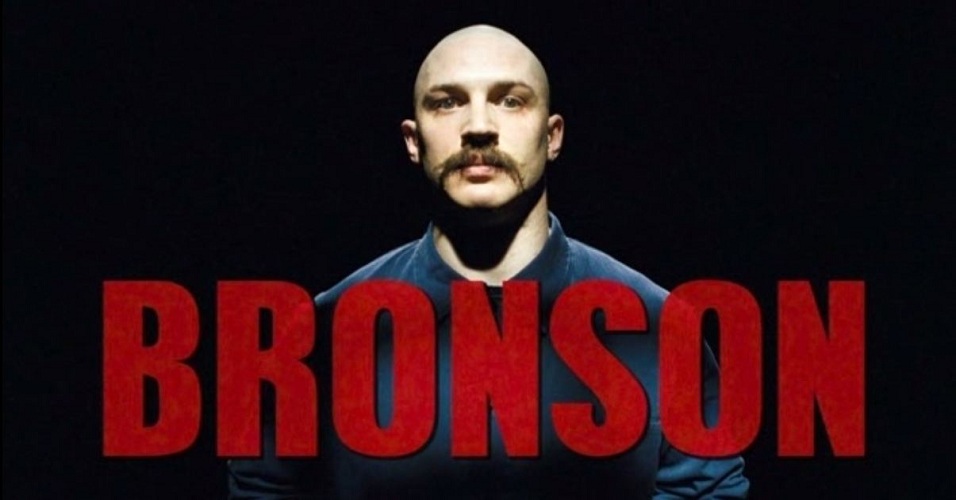

Bronson: la recensione

Bronson è un biopic britannico del 2008, firmato dall’ormai celeberrimo regista danese Nicolas Winding Refn, autore di Drive e Solo Dio perdona. Girato nel Nottinghamshire, il film racconta la storia di una “star carceraria” inglese: il detenuto Michael Gordon Peterson, alias Charles Bronson come il giustiziere della notte, qui interpretato da Tom Hardy. Famoso per aver trascorso quasi tutta la vita dietro le sbarre, per lo più in isolamento, ma senza essere un omicida, Michael Peterson è un violento. Tutto qua? No, Charlie Bronson è un dadaista della violenza, è il vero anarco-punk delle prigioni e degli ospedali psichiatrici: picchia tutti, si fa picchiare, attacca il prossimo suo come attaccherebbe se stesso se solo ne avesse l’occasione, sbuffa, sputa, scalcia e strepita. Insomma, è un performer. E come tale ha un pubblico, formato dalle guardie e dai prigionieri, ma anche dai comuni borghesi lettori dei tabloid che ne seguono le azioni riottose.

Refn sceglie l’ossessione per la fama come chiave di lettura nella definizione del suo personaggio. Bronson stesso è la voce narrante della storia, inquadrato di volta in volta nello squallore delle celle o nell’oscurità astratta dalla quale si staglia la sua figura imponente; ma trova una collocazione naturale sul palcoscenico di un teatro affollato, dove la regia lo espone in tutto il suo splendore a mimare e proclamare le proprie gesta. Bronson si dice guidato da una vocazione artistica che non può esprimersi con mezzi convenzionali; nella sequenza iniziale il montaggio alterna vari momenti della vita del personaggio tra le mura del carcere, per culminare nell’impaziente attesa di un manipolo di guardie picchiatrici che fanno irruzione nella gabbia di Bronson, pestandolo a sangue sulle note di Electrician dei Walker Brothers (1978). L’estasi che l’aggressione genera nel protagonista sembra derivare dal brivido estetico della violenza pura, non importa se subita o perpetrata; e per l’intera durata del film lo vedremo infatti reclamare la sua scarica di botte, masochistica linfa vitale che lo mantiene vivo e palpitante nella reclusione.

L’urgenza della violenza è l’unica vera caratterizzazione di Charlie Bronson e il leitmotiv dell’intera pellicola. Le scene si susseguono simili tra loro, alternando ritmicamente i momenti di riposo agli scoppi d’ira e ai colpi inferti e subiti. Nonostante la ripetitività dei temi, la regia riesce comunque a creare tensione: si attende l’arrivo dell’inevitabile esplosione, chiedendosi quando avverrà (più tempo trascorre senza che si verifichi, più si avvicina il suo momento), e ci si domanda se Bronson finirà per uccidere qualcuno prima dei titoli di coda. Lo stile qui scelto da Nicolas Winding Refn è british, anzi, brit-pop, nell’ostentazione del grottesco, nella teatralità mescolata al pop che rievoca l’eco di Trainspotting e delle sue false paratassi. La trama di Bronson, in sé poco consistente, è costruita per quadri che si alternano in un’apparente assenza di cronologia, ma seguendo in realtà un ordine temporale tracciato quanto meno a grandi linee. Per calcare la mano sulla rarefazione del tempo – idea che bene si accompagna al concetto di reclusione – Tom Hardy ci viene presentato sempre identico a se stesso, mai invecchiato, nonostante ci venga più volte fornito il conteggio degli anni e poi dei decenni che Bronson trascorre in prigione.

Il corpo di Tom Hardy è stato per l’occasione trasformato e gonfiato al massimo, caricato di muscoli e ornato da un paio di baffoni alla Marinetti. La trasfigurazione espansa dell’attore pare anticipare l’incarnazione del villain Bane ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno, ma in questo caso si modella il personaggio di Bronson sul vero Michael Gordon Peterson: estremamente somigliante all’originale, l’aspetto di Hardy nel film mantiene quel regime del grottesco che è un’invenzione dello stesso Peterson. Idolo delle carceri e personaggio pubblico, il Michael Gordon Peterson della realtà si pettina i mustacchi in forme eccentriche scrivendo libri di “fitness in spazi ristretti” (o Solitary Fitness) e poesie. L’interpretazione di Tom Hardy ne sottolinea l’aspetto caricaturale, coadiuvato da una regia che lo fa scattare da un lato all’altro dello schermo come una marionetta folle.

Il film è pervaso da uno humor leggero e poco aggressivo, che lo rende tutto sommato una commedia. Con poche idee, ma ben chiare, Refn ritaglia inquadrature eleganti, sequenze paradossali e una buona dialettica con la colonna sonora, rendendo Bronson una visione piacevole e più ludica di quel che ci si potrebbe aspettare.

![]()

Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sugli articoli e le recensioni del sito.

| Chiara C. | Davide V. | Edoardo P. | Giacomo B. | Giusy P. | ||

| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Regista: - Sceneggiatore:

Cast: