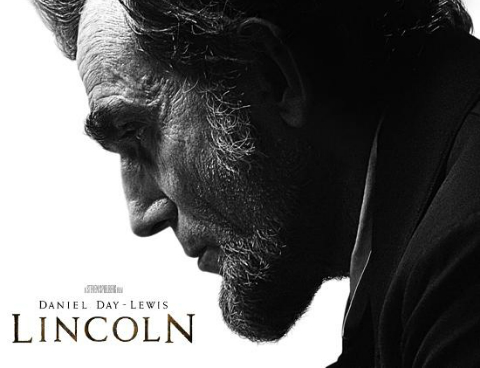

Lincoln: la recensione

Abraham Lincoln è un vero e proprio monumento ‘storico’ e ‘ideale’ per gli Stati Uniti, monumentalità che ha avuto riscontro visivo nell’imponenza del ‘Lincoln Memorial’ di Washington; fare un film su di lui, data anche la tendenza di un certo cinema mainstream hollywoodiano, era un’operazione quindi a forte rischio di sterilità agiografica e retorica, caratteristica quest’ultima che in passato ha già fatto capolino – non sempre, ma spesso – nel cinema di Steven Spielberg, macchiando anche alcuni dei suoi lavori migliori. Fortunatamente, questo rischio è stato perlopiù evitato: questa volta il regista di E.T. si è mostrato sì abile e talentuoso come sempre, ma anche decisamente più sobrio e controllato del solito.

Questo, probabilmente, è stato favorito anche dal fatto che Lincoln non è un bio-pic (il genere forse più a rischio agiografia) sul sedicesimo presidente degli Stati Uniti (un grandioso Daniel Day-Lewis), ma è un film politico che racconta, ispirandosi al libro di Doris Godwin Team of rivals: The political genius of Abraham Lincoln, i retroscena che hanno portato all’approvazione da parte della camera dei rappresentanti del tredicesimo emendamento, che ha comportato l’abolizione della schiavitù. La narrazione copre infatti il primo mese del 1865, quando la guerra civile americana era agli sgoccioli, ma allo stesso tempo la pace immediata non era così ovvia, e mette in scena i frenetici retroscena attuati per garantire i 2/3 del congresso necessari a ratificare l’emendamento. Vediamo così l’operato di volponi del sottobosco politico, la compravendita di voti e favori, il trasformismo in cambio di cariche, i maneggi, le mezze verità che sono anche mezze bugie e i compromessi.

Il merito ‘storiografico’ del film è quello di avere descritto una delle pagine nella percezione comune più ‘nobili’ e moralmente alte della storia, e soprattutto uno dei capisaldi ideali della democrazia statunitense, nella reale commistione di idealismo e bontà di fondo, convenienze varie ed esigenze di Realpolitik. Il lato, se non oscuro, almeno un po’ macchiato della luna è presente anche quando è in ballo l’eguaglianza degli esseri umani, non coprendo il lato più luminoso, ma costituendone un sostegno. Sono in ballo la storia e la rappresentazione di un momento fondante dell’identità democratica statunitense e dei suoi valori, e di una figura fondamentale di questa costruzione identitaria. Siamo nel campo della mitologia di una nazione, e Spielberg gioca con grande abilità in questo terreno, senza negarne la caratura mitologica, ma senza neanche infiocchettarla di pomposità e di idealismo retorico e patriottico.

Il regista lungo tutto il film cammina, infatti, sul sottile confine tra mitologia e realismo, esaltazione e cinismo, retorica e revisionismo, regalando un pregnante saggio storico, fedele nei fatti e nell’essenza, travestito da thriller politico/parlamentare, che costituisce un passo in avanti nella rappresentazione data da Hollywood del passato e dei valori della nazione (ancor più significativa perché viene dal regista per certi versi simbolo del cinema mainstream): non più il patriottismo ingenuo e spinto (Salvate il soldato Ryan), ma neanche la messa in discussione di questi valori percepibile in alcuni film del regista nell’ultimo decennio (da Prova a prendermi a The terminal fino a Munich). Come se, superato dodici anni dopo lo shock dell’11 settembre e interiorizzato il trauma, superate la paura e le sue conseguenze politiche e sociali, e dopo averci riflettuto sopra, ci fosse una diversa percezione del passato, un orgoglio intatto e ribadito, ma anche più consapevole e meno ingenuo.

![]()

Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.

| Alice C. | Chiara C. | Giacomo B. | Giusy P. | ||

| 7 | 8 | 5 | 6 |

Regista: - Sceneggiatore:

Cast: