Dietro i candelabri: la recensione

Valentino Liberace è stato un celebre pianista, uno dei protagonisti di primo piano dello show business statunitense tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, capace di attirare flotte di persone, oltreché con la velocità delle dita sui tasti del piano, per il carisma scenico e per il kitsch reso palese dai suoi abiti e dalle sue esibizioni, come fosse un’estensione fondamentale dell’artista stesso. Liberace aveva solo un “problema”: era gay, fatto tenuto sempre nascosto per non urtare le regole dello show business e i paletti imposti dal tacito patto con l’ipocrita pubblico. Il copione di Richard LaGravenese si concentra sulla forte relazione tra l’artista (interpretato da Michael Douglas) e il giovane e aitante veterinario Scott Thornson (Matt Damon), nella cornice temporale che va dal 1977 al 1987, anno di morte del pianista: la storia d’amore tra i due, fatta del consueto zenit e dell’altrettanto inevitabile crollo, avrebbe potuto, per quanto il copione sia già di per sé abile e attento a evitare certe trappole, non andare oltre il professionale sentimentalismo, o il facile strappalacrime, o poteva limitarsi al semplice e un po’ sterile “bio-pic”. Nelle mani dell’eclettico Steven Soderbergh diventa invece molto altro, confermando l’abilità del regista di trovarsi a suo agio con ogni genere, tematica e ambiente affrontato, capacità dimostrata sia nelle sue opere migliori, come in quelle un po’ meno felici, comunque sempre perlomeno interessanti.

Behind the Candelabra offre molteplici chiavi di lettura: presente, ma non così evidente, la questione direttamente “politica” dell’omofobia diffusa e dell’ipocrisia del puritanesimo dello show business e del pubblico, che semai agisce sommessa come una causa implicita e nascosta. Non vuole quindi essere un film di denuncia nel senso più tradizionale del termine, raccontando l’assoluta normalità del rapporto omosessuale, e trovando proprio in questo una certa forza eversiva, cosa che sotto certi aspetti lo apparenta a La vita di Adele. Quello che più conta per la macchina da presa di Soderbergh, capace di stare in disparte così come di scatenarsi in soavi movimenti tra le stanze e gli arredamenti della lussuosa villa di Liberace, è descrivere un’ossessione, indagandone cause ed effetti. Liberace è ossessionato da se stesso, dalla propria grandezza e dalla propria immagine, di quella reale come di quella fittizia offerta al mondo e ai fan; talmente ossessionato da voler, tramite la chirurgia plastica, far assomigliare il giovane amato ad un suo vecchio ritratto, e imporgli una gabbia dorata completamente dominata dalla sua immagine nella quale il giovane, dopo un po’, si sente imprigionato. L’ossessione si sprigiona negli abiti e negli arredamenti magnificamente ed eccessivamente Kitsch, sintomo di un ego gonfiato che però non ha la possibilità di esplodere in tutta la sua essenza e la sua realtà. E’ soprattutto però sui volti e sui corpi che si pone l’attenzione del regista, supportata dal lavoro sui colori e sulla fotografia ricorrente e fondamentale nella carriera dell’autore (si pensi, agli “episodi cromatici” di Traffic).

Così, lo scarto realtà e percezione ossessiva si presenta, per esempio, nell’improvviso primo piano rugoso e iper-realista di Liberace, fino a quel momento visto sempre abbellito dai lustrini e dal trucco, e che improvvisamente appare nella sua realtà quasi come un fantasma; così come, per fare un altro esempio, i profili dei due appaiono in più di un’occasione come due silhouette, ombre cinesi quasi incorporee sullo sfondo dorato esaltato dalla fotografia. I riferimenti all’horror non sono casuali: l’attenzione sui corpi e sull’ossessione dell’immagine è esaltata dal fatto che il film costeggia il melodramma sfiorando, appunto, quel certo tipo di cinema dell’orrore basato sulla rappresentazione dei corpi e sulle sue mutazioni, qui legate alla chirurgia estetica; in una manciata di scene, infatti, siamo non lontani da Cronenberg, con l’efficace contrappunto ironico della musica allegra e scatenata dello swing che rafforza, per contrapposizione, l’efficacia di queste scene.

Dietro i candelabri è quindi un film, oltreché visivamente splendido e superbamente fotografato, decisamente denso e ricco di suggestioni e chiavi di lettura, supportate dal fatto che, come spesso è accaduto, la regia di Soderbergh preferisce descrivere, raccontare e analizzare mantenendo un certo distacco, piuttosto che cercare di intercettare l’empatia dello spettatore e l’immediata reazione emotiva, elemento che lascia magari un po’ freddi durante la visione, ma che permette ai suoi film di ritornare e di crescere dentro. Michael Douglas e Matt Damon, in due ruoli che ribaltano la loro immagine tipica di sex symbol, sono entrambi efficaci: straordinario il primo, un po’ come sempre non particolarmente ricco di espressioni del volto il secondo, ma comunque ampiamente nella parte.

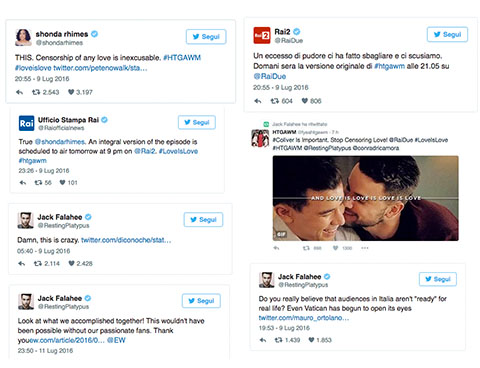

Il copione di Richard LaGravenese è stato considerato troppo “gay” dagli studios, così che il film è stato prodotto, per il piccolo schermo, dalla rete via cavo HBO.

![]()

Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.

| Chiara C. | ||

| 8 |

Regista: - Sceneggiatore:

Cast: