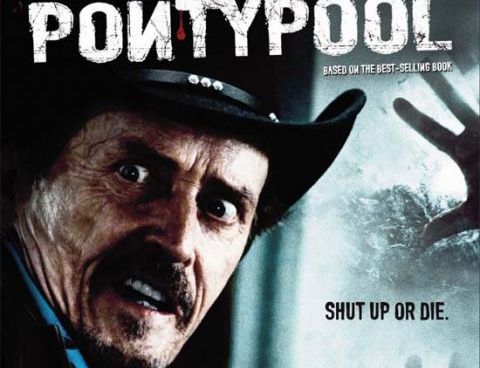

Horror Ketchup – Pontypool: la recensione

Pontypool di Bruce McDonald. Il luccicante mainstream americano monopolizza anche l’horror, contrastato al più – ma già per palati più fini – dalla combo orientale Corea-Giappone, da cui ha d’altronde attinto spesso a piene mani per i remake. Negli anni Duemila, le frontiere si sono estese, o meglio, i riflettori sono stati puntati anche su altre lande creative: ne sono validi esempi tanto la new wave dello splatter francese (Alta tensione, Martyrs, Frontiers, À l’intérieur), quanto l’originale filone australiano, intriso di marciume (The loved ones, Dying breed, Primal, Wolfcreek). Meno esplorato è l’horror canadese, che pure ha sfornato titoli degni di attenzione. Tra questi, meritano una menzione il desolato Territoires e l’indipendente found footage Skew (stay tuned, ne parleremo). Tra i titoli di punta di questo dipartimento dell’orrore spicca anche Pontypool, claustrofobica e pausata pellicola del canadese Bruce McDonald, per la sceneggiatura di Tony Burgess.

Grant Mazzy (Stephen McHattie) è uno speaker veterano, l’autunno della sua carriera è in una piccola stazione a Pontypool, nell’Ontario. Durante l’abituale trasmissione del mattino, in genere animata da scoop come gatti smarriti ed esibizioni del coro locale, cominciano ad arrivare notizie poco chiare su gruppi di gente balbettante, come in trance ipnotica di massa, che diventa aggressiva fino al cannibalismo. Un medico, fuggito dalle strade impraticabili, prova a spiegare l’accaduto: è in atto uno strano contagio che avviene attraverso alcune parole. Gli “infettati” prima ripetono la parola virale, come dischi rotti, poi impazziscono ed avvertono l’esigenza di mordere la bocca dei sani…. sicché, “zitto o muori”, come recita il sottotitolo.

Se è vero che il low budget aguzza l’ingegno, Pontypool è il film perfetto per dimostrare l’assunto. Il set minimale della stazione radiofonica è un paradosso intelligente: da un lato, lo spazio fisico è angusto, e si restringe ulteriormente per i tentativi d’invasione dall’esterno; dall’altro, la connessione virtuale che la stazione produce con l’esterno determina un’estensione via etere della paura, un’agorafobia virtuale che colorisce la confusione derivante dall’asfissia di notizie. L’impossibilità, per larghi tratti, di vedere, ma soprattutto di capire cosa stia succedendo in città, grazie all’oculata gradualità del disvelamento dei fatti, innesca un meccanismo di tensione crescente. Con un parsimonioso ma azzeccato splatter, poi, la storia prende contorni più definiti, e si fa apprezzare per la singolarità dello spunto – non appena diventa chiaro; eppure è proprio qui che il film pare registrare qualche battuta a vuoto.

McHattie, proprio come il personaggio che interpreta, è un ottimo mestierante, ma non un fuoriclasse. Il duetto con la più compassata Lisa Houle è abbastanza riuscito. Il problema è quando la coppia catalizza la scena abbassando la temperatura dell’horror zombie nella freddezza intellettuale dell’horror ad enigma. Il dilemma prima “tecnico” – come funziona il contagio? Come uscire? – poi “etico” – trasmettere o meno, nonostante gli ordini delle autorità? – appanna leggermente la freschezza della prima parte. Il discutibile doppio finale, poi, è il segno più evidente della volontà di strafare: ad un certo punto, se ne sarebbe potuta tirar fuori una situazione simil-Romero, o del tipo di The Horde, mentre Burgess – autore, peraltro, del romanzo da cui è tratto il film – ha preferito ricavarne una sorta di Bonnie e Clyde in ketchup horror.

Pontypool, dunque, è un film che propaga un virus morboso di curiosità ed ansia, una creazione in vitro sottile ed originale. Poi, però, non si lascia “ammalare”, e ripiega verso una seconda parte più sanamente avventurosa che spaventosa. Occasione mancata? Tutto sommato, no: per ritmo e vivacità d’invenzione, Pontypool mette comunque a tacere tanti omologhi arruffoni dell’ultimo decennio.

![]()

Continua a errare su Facebook e Twitter per essere sempre aggiornato sulle recensioni e gli articoli del sito.

Regista: - Sceneggiatore:

Cast: